Dans l’Angleterre moyenâgeuse, un écrivain assiste au récit d’une série d’histoires drôles et érotiques racontées, dans une auberge, par des pèlerins venus en foule à la cathédrale de Canterbury. Il se réjouit de ce qu’il voit et entend, prend des notes et laisse aller son imagination.

« Les Contes de Canterbury pètent, au sens figuré comme au sens propre, de joyeuse santé. Pasolini y poursuit l’œuvre entreprise avec Le Décaméron. Œuvre ? Croisade plutôt. Hymne à la vie, à la jeunesse, à l’amour. Pasolini prend la croix, lève la bannière pour exalter les joies du corps, la vie de la chair, jusque dans ses activités réputées les plus honteuses au regard d’une morale d’eunuques hypocrites. Les 8 contes […] sont autant de pieds de nez aux puissances funèbres. »

Jean-Louis Bory, Le Nouvel Observateur, 11 décembre 1972

À la fin du Moyen Âge, la jeune Margit et sa sœur aînée Katla fuient dans les montagnes après que leur mère a été brûlée pour sorcellerie. Elles trouvent refuge chez Jóhann, un paysan veuf qui élève son petit garçon Jónas. Tandis que Margit et Jónas se lient d’amitié, Katla entreprend de séduire Jóhann. Persuadé qu’elle a ensorcelé son père, Jónas nourrit une haine profonde envers Katla. Pendant ce temps, Margit a des visions de sa mère défunte et se réfugie peu à peu dans un monde imaginaire…

Tourné dans les fabuleux paysages volcaniques d’Islande en 1986-87, Quand nous étions sorcières offre son premier rôle à la chanteuse Björk, alors âgée de 20 ans. Pour des raisons de financement, le film ne sera montré pour la première fois en salle qu’en 1991, au Festival du film de Sundance. Entre-temps, Björk est devenue une star mondiale au sein du groupe The Sugarcubes. Le film demeurera ensuite invisible pendant près de 30 ans. Quand nous étions sorcières a fait l’objet d’une restauration 4K à partir du négatif 35mm original par le Wisconsin Center for Film & Theater Research et la Film Foundation, avec la participation de la George Lucas Family Foundation.

Dans le Japon féodal, le chef du clan Ichimonji, seigneur sur le déclin, décide de céder ses biens à ses trois fils. Animés par leur soif de pouvoir, ils se livrent un combat sans fin.

Adoubé par ses pairs qui le surnomment « l’empereur », reconnu internationalement depuis le succès de Rashōmon en 1951, Kurosawa tourne en huit mois, en 1984, le monumental Ran. Ce film est son dernier jidai-geki, film à sujet historique consacré à la période médiévale du Japon. Lors de son écriture, le cinéaste a deux inspirations en tête : celle du légendaire chef de guerre Motonari Mori, admiré au Japon pour ses conquêtes et sa sagesse, et la tragédie du Roi Lear de William Shakespeare, dont il a su adapter la dramaturgie aux pentes du mont Fuji. La précision formelle de la mise en scène et l’harmonie des couleurs témoignent d’un sens pictural aigu, Kurosawa ayant pendant deux années peint le storyboard du film. Cette maîtrise esthétique souligne, par contraste, le chaos (« ran ») qui règne au sein de cette fratrie. De ce mélange d’influences résulte un film grandiose et pessimiste.

Hong Kong, 1966. Dans sa petite chambre d’hôtel, Chow Mo Wan, écrivain en mal d’inspiration, tente de finir un livre de science-fiction situé en 2046. À travers l’écriture, Chow se souvient des femmes qui ont traversé son existence solitaire. Passionnées, cérébrales ou romantiques, elles ont chacune laissé une trace indélébile dans sa mémoire et nourri son imaginaire. L’une d’entre elles revient constamment hanter son souvenir : Su Li Zhen, la seule qu’il ait sans doute aimée. Elle occupait une chambre voisine de la sienne – la 2046…

« Tout au long du Festival de Cannes 2004, des rumeurs circulent avec insistance. Elles disent que le flm est encore en morceaux, qu’il ne sera jamais prêt à temps pour sa présentation officielle, que Wong Kar Wai a perdu le contrôle de sa création. Quelques heures avant sa présentation le jeudi 20 mai, la messe semble dite, puisque les projections de la journée sont annulées. Finalement, de façon inédite dans l’histoire du festival (qui est devenue la norme aujourd’hui), les projections de gala et les projections pour la presse commencent simultanément. Il est annoncé que le film est encore en chantier. Tout le monde en sort pourtant assommé de beauté, s’interrogeant sur ce qu’ils venaient de voir. »

Avec Delphine Seyrig, Myriam Boyer, Fanny Cottençon, Lio…

Dans une galerie marchande, entre le salon de coiffure de Lili, la boutique de prêt à porter de la famille Schwartz et le bistrot de Sylvie, les employé·es et les client·es se croisent, se rencontrent et rêvent d’amours, amours compromis, épistolaires ou impossibles. Iels en parlent, le chantent et le dansent, ponctué par les chœurs des shampouineuses.

« D’abord l’envie de faire une comédie. Une comédie sur l’amour… et le commerce. Burlesque ; tendre, frénétique. Une comédie où les personnages parleraient vite, se déplaceraient vite et sans cesse, mus par le désir, les regrets, les sentiments et la cupidité ; se croiseraient sans se voir, se verraient sans pouvoir s’atteindre, se perdraient – sans que nous les perdions de vue – pour se retrouver enfin… Où au fur et à mesure du déroulement du film, les intrigues se resserreront, se précipiteront alors que les sentiments s’exacerberont, que les déplacements de nos personnages se feront de plus en plus rapides… Ce sera alors comme une machine folle qui s’emballe qui s’emballe… pour soudain retrouver son calme dans la dernière image, où pour la première fois on apercevrait enfin, dans la lumière du soleil couchant, le “monde extérieur”, l’autre vie. »

Chantal Ackerman

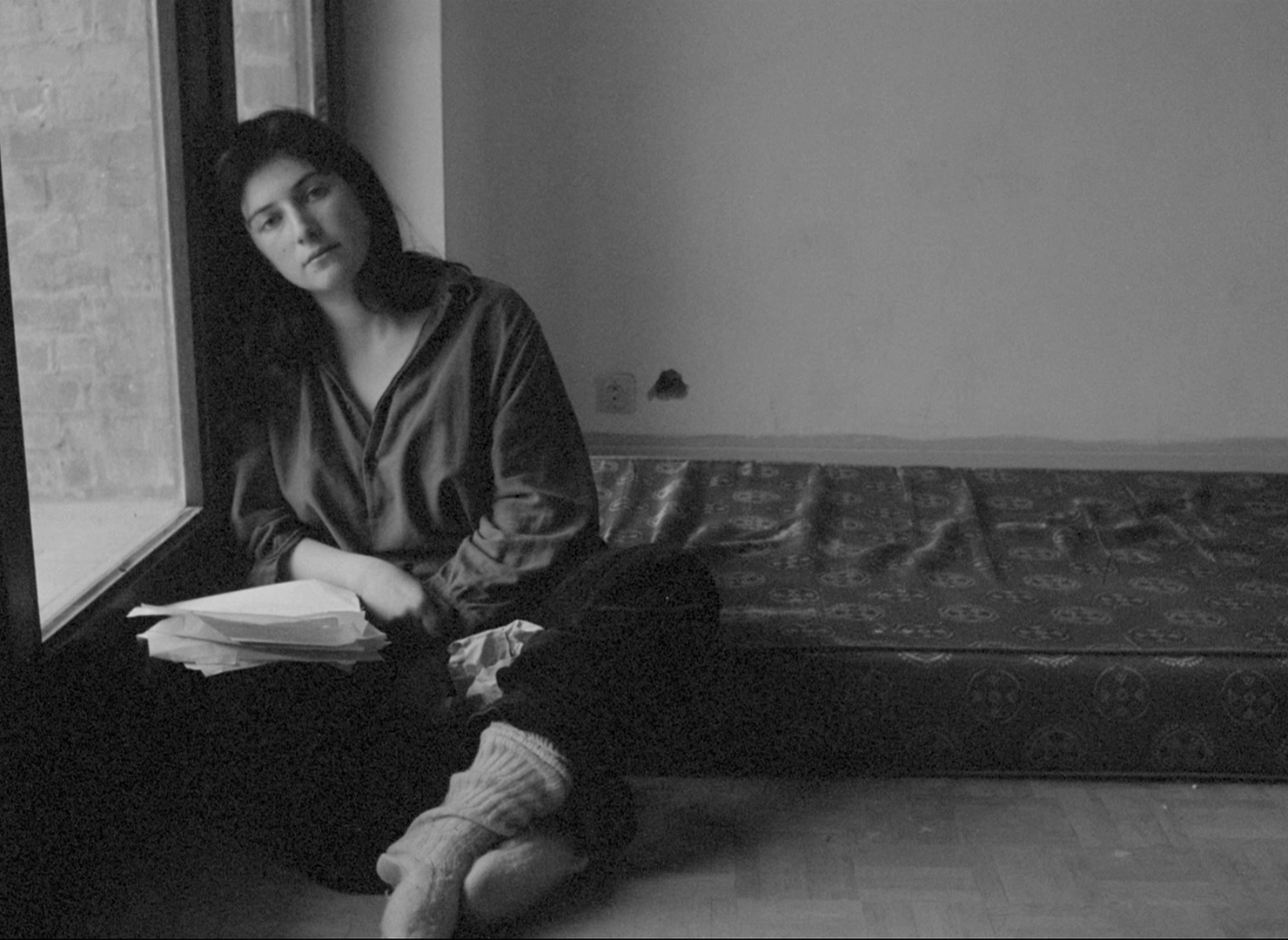

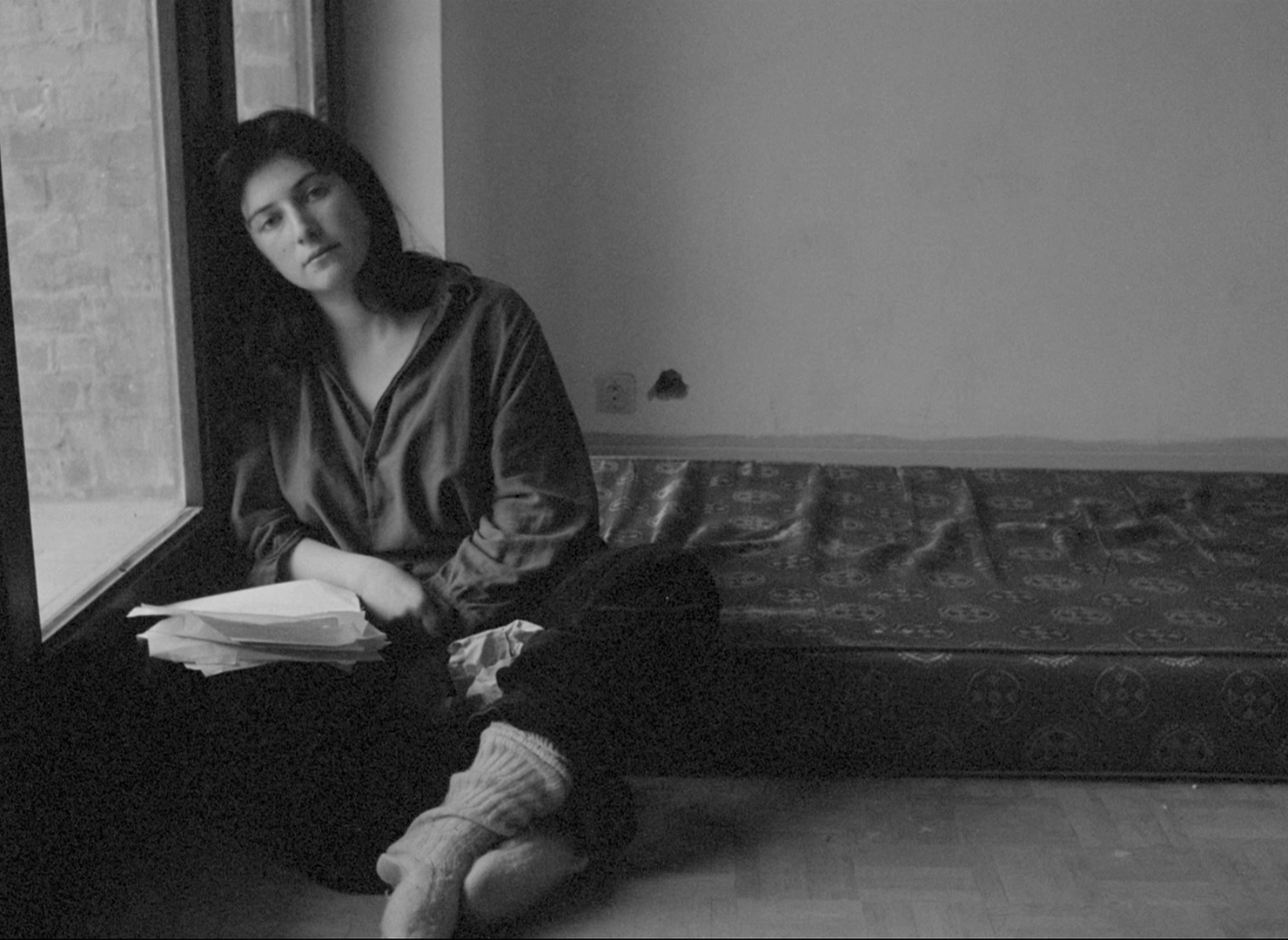

Avec Chantal Akerman, Niels Arestrup, Claire Wauthion…

Je : une jeune femme seule chez elle, déplace ses meubles, finit par les pousser contre les murs et par s’allonger par terre. Tu : en mangeant du sucre à la petite cuillère, elle écrit des lettres. Les jours passent, les pages s’accumulent. Il : après plusieurs semaines passées à déchirer et à recommencer ces lettres, elle sort le soir et rencontre un camionneur qui parle de lui, du désir, de son rapport aux femmes. Elle : en pleine nuit, la jeune fille va chez une amie qui la repousse d’abord, puis partage avec elle son repas et son lit. Au petit matin, la jeune fille part sans un mot.

« J’ai tourné ce film en 74, d’après un texte écrit en 68. Au moment où je l’ai écrit, j’avais l’âge du personnage et les mêmes sortes de problèmes. Si je l’avais tourné à ce moment-là, j’aurais fait un film sur une anecdote, tandis que l’espace de six ans a permis une mise en scène, et mon utilisation en tant qu’actrice faisait partie de cette mise en scène. »

Sur des travellings ou des longs plans fixes de New York (métro, rues, façades) qui racontent en creux son quotidien, la cinéaste lit les lettres envoyées de Belgique par sa mère, cordon ombilical la rattachant encore à son roman familial. Au seuil l’une de l’autre, la parole et l’image finissent par se confondre…

« Il y a des projets de films que j’ai faits sans écrire, comme News from Home, Hotel Monterey et un autre film qui s’appelle La Chambre. News from Home était un film plus conceptuel, qui partait d’une idée, d’un choc, d’une image que j’avais de New York, et de sons qui étaient les lettres de ma mère. »

Avec Aurore Clément, Helmut Griem, Magali Noël…

Anna est cinéaste, elle parcourt l’Europe pour présenter son nouveau film. Au fil de ses voyages, elle fait une succession de rencontres et de retrouvailles qui forment le portrait dédramatisé

d’une jeune femme en quête d’équilibre.

« Le voyage d’Anna à travers l’Europe du Nord n’est pas un voyage romantique, ni de formation,

ni d’initiation. C’est le voyage d’une exilée, d’une nomade qui ne possède rien de l’espace qu’elle traverse. Les gens qu’Anna rencontre sont tous au bord de quelque chose… Il suffirait de peu pour qu’ils basculent. Ils ont conscience confusément que les valeurs sur lesquelles ils ont construit leur vie tremblent… Ils se posent la question du bonheur, quel bonheur, comment… Je crois que nous sommes à la fin, au bout de quelque chose et que nous allons commencer quelque chose d’autre dont nous ne savons encore rien… Je suis comme les personnages du film. Qu’est-ce qui peut se passer, je ne sais pas. »

Chantal Akerman

Avec Aurore Clément, Tchéky Karyo, Angelo Abazoglo…

À Bruxelles, par une chaude et orageuse nuit d’été, hommes et femmes se laissent emporter, parfois jusqu’au vertige, par l’excès de leur désir. Jusqu’à l’aube.

« Le film commence par une nuit très chaude, traversée juste avant l’aube par un orage violent et se termine le matin ; un matin au soleil très vif, au ciel lavé d’un bleu doux. La première partie (la plus longue), la nuit, se déroule dans une atmosphère très tendue, celle qui précède les grands orages, au

rythme des battements du cœur. »

Chantal Akerman

Danglard, entrepreneur de spectacles, se lance dans la rénovation d’un vieil établissement qu’il nomme le Moulin-Rouge. Il prend le pari de remettre à la mode un vieux quadrille, le Cancan, et de faire de Nini, jeune blanchisseuse, une danseuse vedette. Dans son projet, Danglard se heurte à la jalousie de Lola, une danseuse éprise de lui, aux revirements de son commanditaire et aux souteneurs de Montmartre.

Présenté initialement à Cannes en marge de la sélection du 8e festival du film, French Cancan sort en salle le 25 avril 1955. 30e long métrage de Jean Renoir, sa sortie est célébrée par la presse écrite. Les Cahiers du cinéma consacrent à l’événement quatre numéros, huit pour Cinémonde qui le met en Une de son numéro 1060 et Révélation publie un « roman-film réalisé d’après le film de Jean Renoir », sur deux pleines pages. « Chef d’œuvre de la couleur et du mouvement » (Franc-tireur), « Une œuvre éclatante de joie de vivre et de couleur » (Libération), « Le divertissement d’un grand artiste » (France soir), les titres de la presse généraliste sont pour la plupart élogieux. Les critiques célèbrent aussi les retrouvailles de Jean Renoir et Jean Gabin qui n’avaient plus tourné ensemble depuis La Bête humaine en 1938. Pour cette production en Technicolor, Gabin interprète le propriétaire du Moulin Rouge, inventeur du french cancan, danse qui a fait la renommée du bal de la place Blanche.

– La Cinémathèque française.

Titre Original : The Band Wagon

Tony Hunter, artiste déchu, revient à New York où il est accueilli par ses deux vieux amis, Lily et Ted. Ils se lancent dans la création d’une comédie musicale qui, à sa première représentation, est un échec retentissant.

Film phare de la légendaire « Freed Unit », Tous en scène ! représente la quintessence de la comédie musicale. Grâce à la conjonction de nombreux talents, c’est sûrement, avec Chantons sous la pluie, la comédie musicale la plus achevée, tant par les thèmes traités que par la qualité des numéros musicaux. S’inspirant de leur propre vie, les scénaristes proposent une satire du milieu théâtral, avec une approche quasi-documentaire de l’art du spectacle. Minnelli, à la manière d’un peintre, a donné à la couleur un grand rôle émotionnel. Chaque séquence a une coloration propre, chaque émotion dépeint le monde d’une façon différente. Il en résulte des séquences événements tels que Dancing in the Dark ou The Girl Hunt Ballet. Tourné avec le procédé trichrome de Technicolor, Tous en scène ! est un film somme, aussi bien dans l’histoire du musical que dans l’œuvre de Minnelli.

– Nicolas Caïssa

Léon est un garçon timide et solitaire qui travaille aux bains-douches-saunas. Sa seule compagnie réside en ses discussions avec les prostituées du quartier dont l’une d’elles, Fumée, lui fait découvrir le monde du tango. Bouleversé par cet univers, Léon décide d’apprendre à le danser au point de participer à des compétitions.

Jean-Daniel Pollet retrouve Claude Melki, acteur fétiche depuis son premier film, Pourvu qu’on ait l’ivresse. Pierrot lunaire, éternel amoureux déçu, Léon va soudain s’affirmer au rythme de la danse. Derrière le personnage insaisissable, se cachent la tendresse, l’humour et le talent d’un poète dont les moindres gestes prennent une dimension inattendue.

– La Cinémathèque Française

Durant les dix-huit premières années de sa vie, Elena vit heureuse avec ses parents à Chihuahua où elle étudie la danse. Jusqu’au jour où, rentrant de l’école, elle découvre que sa mère s’est enfuie avec un ami de la famille et que son père s’est suicidé. Elle se rend alors à Ciudad Juarez, à la frontière avec les États-Unis, pour y trouver du travail…

Œuvre du metteur en scène Alberto Gout, avec lequel Ninón Sevilla avait déjà travaillé à la fin des années 1940 dans un film produit par les frères Calderón, Aventurera apparaît comme une oeuvre exceptionnelle dans le panorama des films de cabaret, dont il active les codes en les poussant à un tel paroxysme que le film est emblématique de cette rhétorique de l’excès – que Peter Brooke associe à l’esthétique mélodramatique.

Les mésaventures tragi-comiques de deux jeunes malfrats, Frantz et Arthur, qui, avec l’aide d’Odile, jeune fille naïve, tentent un coup minable : dérober une somme d’argent volée au fisc par l’oncle d’Odile…

Genre : western de banlieue (dixit Godard). Derrière « bande à part », il faut entendre déviance, contrebande ou encore dandysme. Les dandys sont ici des jeunots attardés — Sami Frey, Claude Brasseur, derrière leur pupitre du cours d’anglais — qui s’amourachent d’une Anna Karina plus Lillian Gish que jamais, avec ses tresses et sa jupe plissée. Leur vie ressemble à du cinéma, à une série B de Joseph Lewis mâtinée de francité.

– Télérama

Sans famille, sans amis et sans argent, Nomi Malone débarque à Las Vegas pour réaliser son rêve : devenir danseuse. À peine arrivée, elle se fait voler sa valise par l’homme qui l’a prise en stop. Perdue dans la ville, Nomi doit son salut à Molly Abrams, costumière au «Cheetah», un cabaret réputé de la ville. Molly lui trouve un job de stripteaseuse dans une boîte où elle fait elle-même quelques extras. Cristal Connors, la vedette du «Cheetah», très attirée par Nomi, la fait engager dans son show, où elle gravit rapidement les échelons. Dans les coulisses impitoyables de Vegas, Nomi devient très vite une rivale gênante.

Un film à poil ? Plus ouvertement sexuel que Basic Instinct, Showgirls ne s’embarrasse effectivement pas de vernis. Finies les couvertures scénaristiques, le vitriol planqué dans les plis du thriller (Basic Instinct, Robocop) et du film de science-fiction (Starship Troopers, Total Recall). Ici, les faux-ongles, les faux-cils et les nippies ne sont plus que cache-misères dérisoires, masquant à grand peine une Amérique débarrassée de ses oripeaux, vulgaire, vile et obscène. Porté par le triomphe de Basic Instinct trois ans plus tôt, le sulfureux duo Verhoeven-Eszterhas pousse les curseurs très loin. Trop loin. Le film est tellement cru, la charge tellement violente, que le retour de bâton sera à l’avenant : bide commercial, Showgirls récolte une douzaine de nominations aux Razzie Awards (l’équivalent des Oscars pour les pires films de l’année) et une mémorable volée de bois vert. Mais depuis quelques années, dans le sillage de Rivette, un lent mouvement critique s’opère, réévaluation par le haut du film et de sa beauté secrète − un ouvrage très sérieux, et sobrement intitulé : It Doesn’t Suck: Showgirls, est d’ailleurs sorti l’an dernier aux États-Unis. « It Doesn’t Suck » (« Ça n’est pas de la merde ! »), c’est ce que répète à l’envi Nomi Malone, héroïne de ce film mal-aimé − pourtant l’un des préférés de son auteur. Vingt ans ont passé, les scandales aussi. Il est temps de revoir Showgirls.

– Xavier Jamet pour La Cinémathèque Française

Pour connaître les dernières danses à la mode et être dans le coup, tous les jeunes gens se précipitent après l’école pour regarder le « Corny Collins Show » à la télé. Tracy, qui a la coiffure la plus volumineuse du quartier mais se trouve un peu grosse, époustoufle tout le monde par sa façon de danser le madison. Elle est finalement sélectionnée par le jury du show. Même ses parents sont fiers parce qu’ils font ainsi partie du « show-biz ». Mais des rivalités et des jalousies surgissent !