La séance du 18.04 en grande salle sera présentée par Emmanuel Burdeau, critique de cinéma et ancien rédacteur en chef de Cahiers du Cinéma, puis suivie d’un débat.

Un acteur est choisi comme membre d’un jury au cours du procès d’une jeune femme accusée d’avoir assassiné une amie. Convaincu de l’innocence de la jeune femme, l’acteur décide de prouver son innocence en recherchant le véritable assassin…

Avec Herbert Marshall, Norah Baring, Phyllis Konstam

Sinon le premier, un des premiers très grands films d’Hitchcock. Le mélange entre la comédie et le polar y est merveilleusement dosé. Et les innovations sont légion. Citons-en quelques unes : le monologue intérieur de Sir John devant son miroir ; le sol qui devient mou pour marquer l’inquiétude de l’homme qui y avance ; l’utilisation du théâtre dans le théâtre afin de confondre l’assassin ; le suicide de celui-ci, trapéziste dans un cirque, devant une foule effarée mais contrainte de continuer à regarder. Tout cela reviendra, sous une forme ou sous une autre, dans la suite de l’œuvre hitchcockienne.

Emmanuel Burdeau

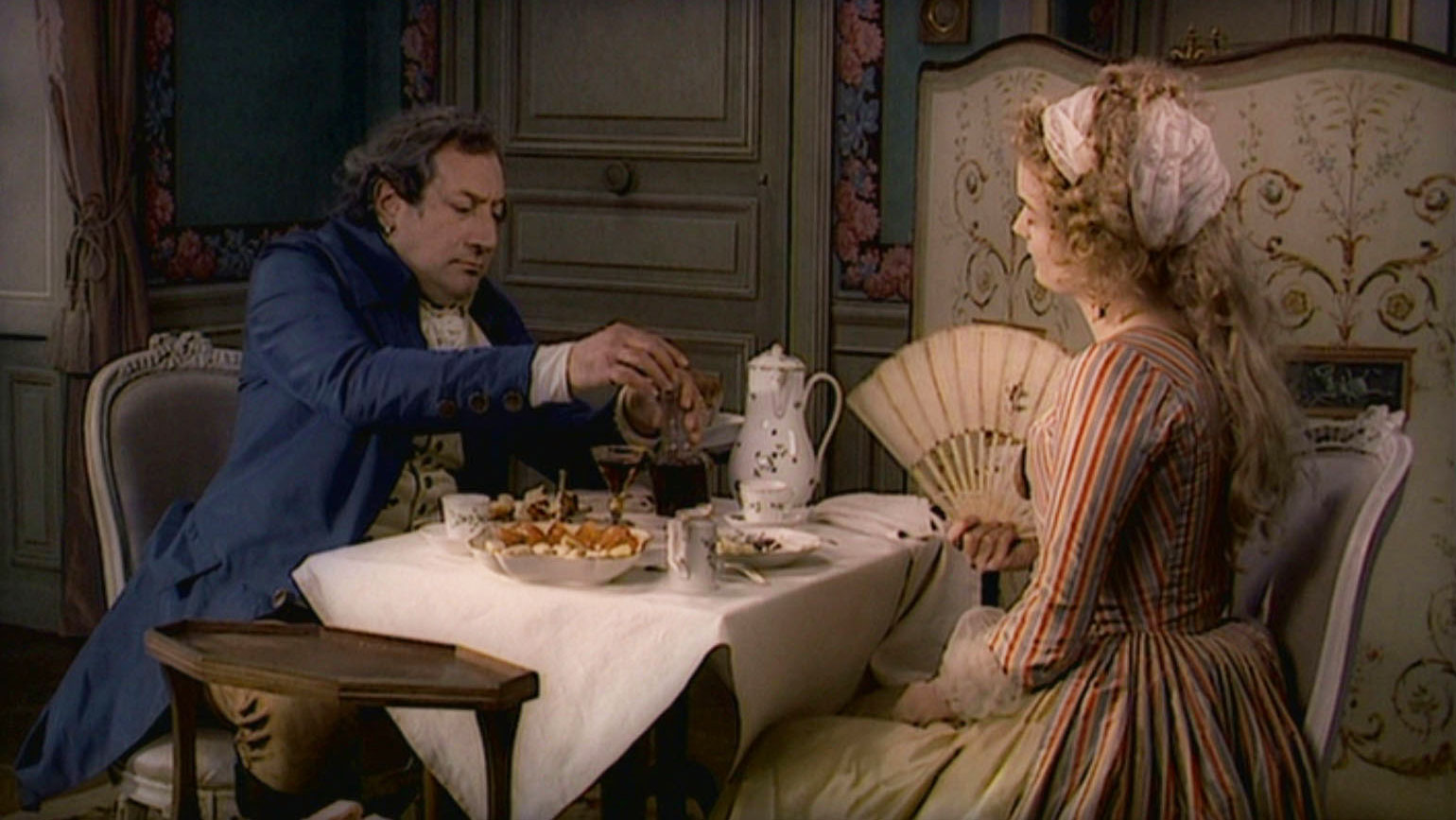

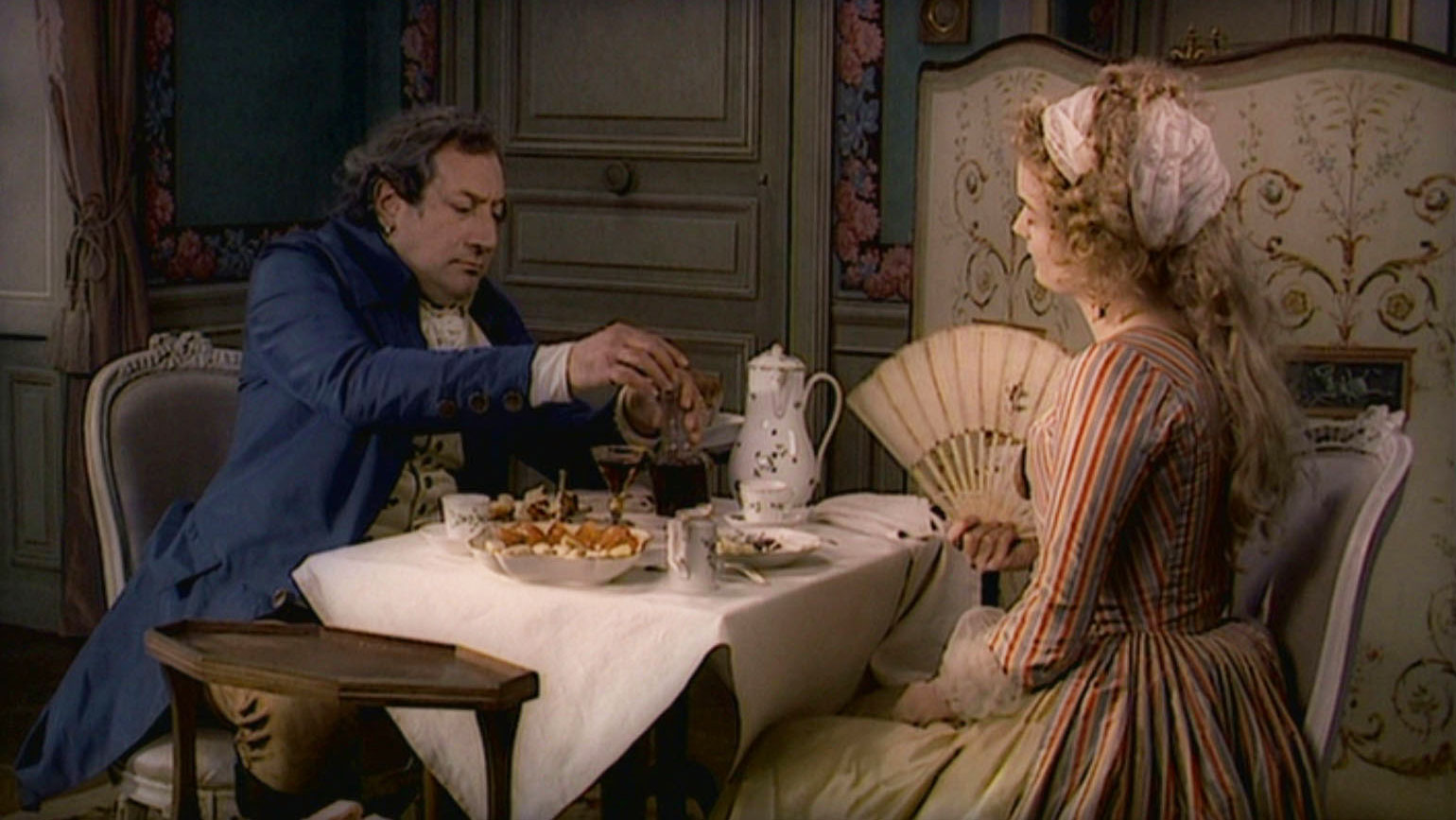

Deburau est un mime reconnu et rencontrant un immense succès. Une de ses admiratrices, du nom de Marie, le fait succomber à son charme mais celle-ci n’est pas femme d’un seul homme… Le cœur brisé, il va consacrer sa vie à enseigner tout son art à son fils qui souhaite devenir son successeur au théâtre.

La vie en quatre actes du célèbre mime Deburau, qui succomba aux charmes de Marie Duplessis. Guitry adapte à l’écran sa pièce fétiche (créée en 1918) qui prend ici des allures de testament artistique. Son Pierrot au masque blanc fané résonne tristement avec la maladie de l’auteur-interprète, et son constat d’une vieillesse inéluctable.

-La Cinémathèque Française

Avertissement : le film comporte une scène avec un personnage en blackface – une pratique raciste malheureusement courante dans les films des années 1950 que nous condamnons naturellement. Ici utilisée pour interpréter une personne racisée et non pour la moquer, cette courte scène reflète un état de fait de l’époque mais n’est pas représentative du propos du film.

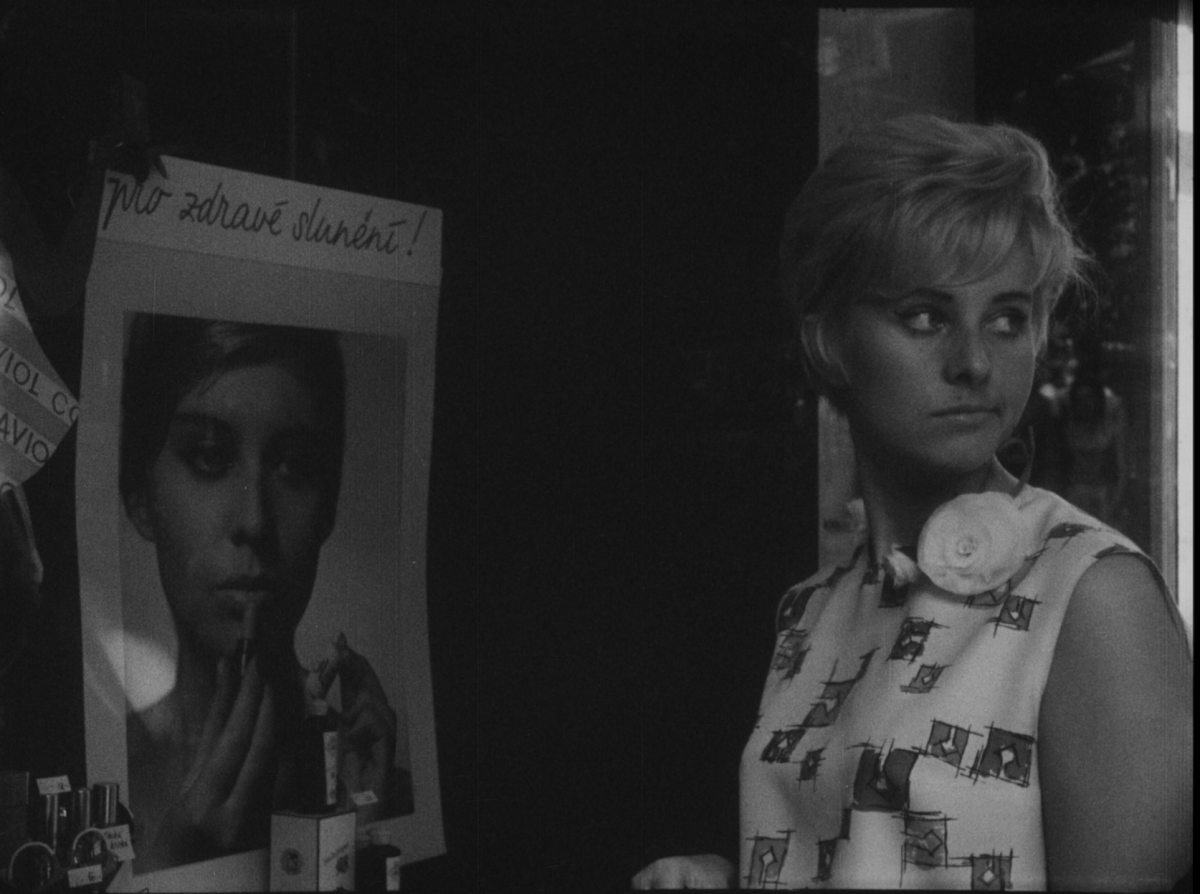

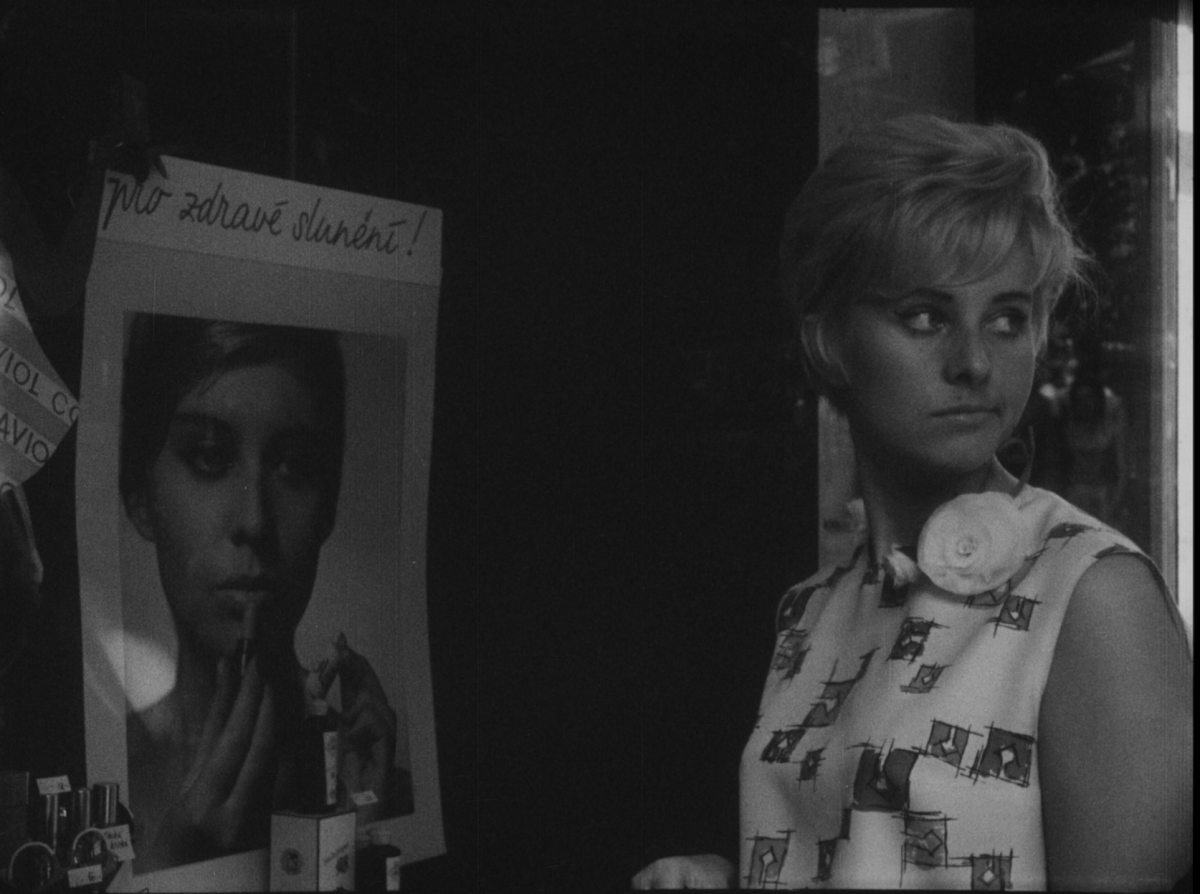

Deux récits en parallèle, deux histoires de femmes. L’une est gymnaste professionnelle. Elle s’entraîne pour une dernière compétition internationale et doit faire face à la pression de son entraîneur et mari, et à son manque de motivation pour continuer. L’autre est une mère dévouée. Devenue progressivement frustrée face à un mari indifférent et à son fils intenable qu’elle doit élever seule, elle choisit de tromper son ennui dans une liaison adultère.

Plus le temps passe, plus Marta ne parvient à supporter l’enfermement d’une vie subie dont elle ne semble pouvoir sortir…

« Le Plafond (Strop) est considéré par Věra Chytilová comme le point de départ de sa filmographie. Il s’agit de son film de fin d’étude réalisé en 1961. Elle y met en scène une jeune femme, Marta, dont la vie s’organise autour de son activité de mannequin. Rendez-vous chez le coiffeur, essayage de tenues, défilés s’enchaînent dans un rythme morne et sans éclat. Parfois le soir, elle retrouve Julián, un homme plus âgé qu’elle fréquente, mais qui ne semble pas la comprendre. » -Contre-Jour distribution

Accompagné du moyen-métrage Un sac de puces de la même réalisatrice.

(CZ | 1962 | VOST | 43min)

Des jeunes filles âgées de quinze à dix-huit ans vivent dans l’internat d’une usine de textile. Un conflit éclate entre elles mais aussi avec les éducatrices et la direction.

À l’image de la rébellion des jeunes pensionnaires, Vera Chytilová se rebelle par les moyens du cinéma, adoptant un style libre, direct et original. Un avant-goût de la Nouvelle Vague tchèque. »

-Les états généraux du film documentaire

Sous la Révolution, la vie périlleuse d’une Anglaise royaliste résidant en France et ses relations, tantôt tendres, tantôt orageuses, avec le duc d’Orléans, cousin de Louis XVI, mais acquis aux idées révolutionnaires. Elle parvient à le persuader de l’aider à sauver un proscrit, mais non à le dissuader de voter la mort du roi.

Les tableaux vivants d’Eric Rohmer mettent en scène le bouleversement révolutionnaire et défendent une haute idée du cinéma. -Le Monde

Rika, une assistante sociale, se rend dans une maison, sur laquelle pèse une malédiction, pour s’occuper de Sashie, une vieille dame alitée. Elle y découvre un petit garçon enfermé dans un placard, avant d’être agressée par un esprit malfaisant. Quelques jours auparavant, Hitomi, le fils de Sashie, s’était également fait attaquer par le spectre après avoir été témoin de l’apparition du même petit garçon. Lorsque la sœur d’Hitomi débarque à son tour, elle découvre une Rika en état de choc. Intervient alors Toyama, un policier chargé d’enquêter quelques années plus tôt sur la tragédie qui a secoué cette demeure maudite : un homme y avait tué sa femme, et leur jeune fils n’a jamais été retrouvé…

Phénomène du cinéma d’horreur japonais, Ju-on : The Grudge a pris toute la planète cinéphile par surprise. Une malédiction née de la haine. Lorsqu’une personne meurt avec un sentiment de rage noué au cœur. La malédiction se transmet à tous ceux qui pénètrent les lieux où se déroula le drame originel. Plusieurs histoires inextricablement liées. Plusieurs époques. Plusieurs drames qui trouveront tous la même résolution.

– Potemkine, distributeur de films et éditeur vidéo.

1962. La guerre d’Algérie touche à sa fin. Dans le Sud-Ouest de la France, le frère de Serge, soldat, fils de paysans italiens, épouse la première venue pour obtenir une semaine de permission. Le jeune marié songe à déserter et compte sur madame Alvarez, la mère de Maïté, professeur et militante communiste, pour l’aider. Mais il repart en Algérie et se fait tuer dans le djebel. Des lycéens du village sont témoins de ces événements tragiques. Henri, un jeune pied-noir, vient passer son bac en métropole. L’oreille collée à un transistor, il suit minute par minute le dénouement du conflit. Un soir, à l’internat, François, le petit ami de Maïté, découvre son homosexualité dans les bras de Serge…

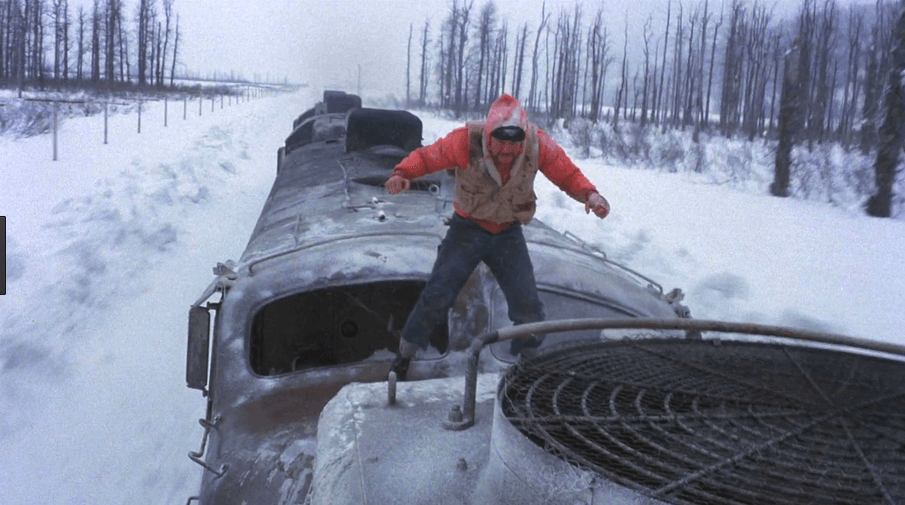

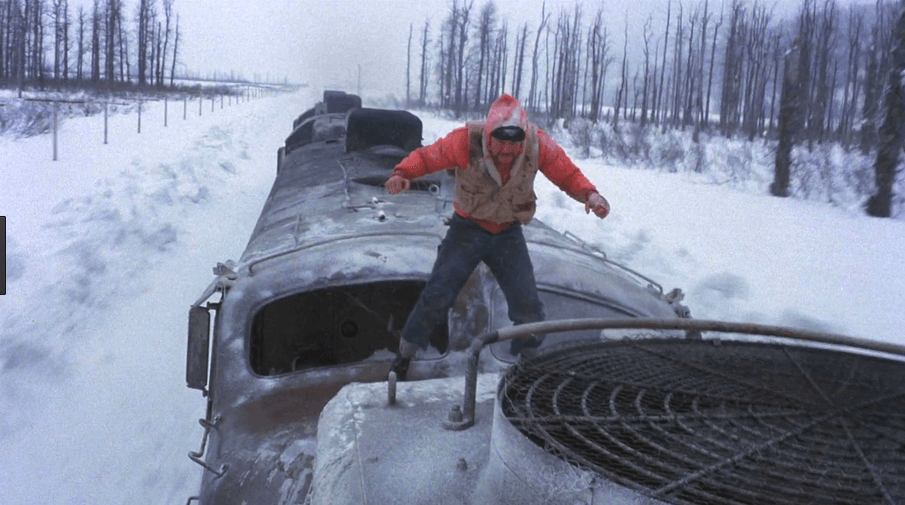

Manny, un gangster réputé dangereux, et Buck, une petite frappe, s’évadent d’un pénitencier d’Alaska. Après une course effrénée dans la neige, ils parviennent à une gare et sautent à bord d’un convoi providentiel qui s’ébranle aussitôt. Peu après, le conducteur de la locomotive est terrassé par une crise cardiaque. Le train file de plus en plus vite dans la neige et la glace, sans frein et sans maître. Manny et Buck se rendent compte du désastre imminent et tentent de décrocher les wagons, puis de stopper le train. En vain. La lourde locomotive poursuit sa terrible glissade vers la catastrophe. De son côté, Ranken, le directeur de la prison, met tout en oeuvre pour rattraper Manny, son ennemi juré…

1942. Dans un village slovaque, Tono, menuisier sans histoire, loin des idées fascistes, accepte de son beau-frère, chef de la milice locale, la gérance d’une mercerie, appartenant à une dame Juive, Madame Lautmannová. Âgée et presque sourde, elle ignore tout des nouvelles lois raciales : elle le prend pour un assistant. Une complicité inattendue naît bientôt entre ces deux êtres que tout oppose…

Interdit aux moins de 16 ans.

Deux histoires parallèles, au Moyen-âge et dans l’Allemagne d’après-guerre. Dans la première, un jeune homme affamé au milieu d’une lande volcanique désolée. Il survit, en lutte perpétuelle avec les êtres qu’il croise, mangeant tout ce qu’il trouve : un papillon, un serpent, et plus encore… Dans la seconde, une famille allemande bourgeoise, dont le père est un nazi, et le fils aimé d’une jeune fille qu’il n’aime pas. Sa passion à lui, est secrète et monstrueuse : il préfère les porcs…

Un détective, à la recherche d’un collier volé, se retrouve dans une maison étrange qui semble à l’abandon. Il va alors se retrouver nez à nez avec un vagabond, puis avec une femme et enfin un corps…

Avec Leon M. Lion, Anne Grey, John Stuart

Film volontiers délirant – Hitchcock lui-même reconnaissait n’y rien comprendre –, Numéro 17 se regarde avec bonheur. Pour sa brièveté, 1h07 qui passe comme un rêve. Pour le décor quasi unique, la cage d’escalier d’un immeuble poussiérieux, la nuit. Pour le personnage irrésistible du vagabond à la fois couard, gouailleur et débrouillard. Pour la première occurrence d’une figure appelée à devenir emblématique, celle d’un couple enchaîné suspendu au-dessus du vide. Pour la course-poursuite – seule partie dont Hitchcock consentait à se souvenir – où les maquettes, notamment de train, font merveille.

Emmanuel Burdeau

Grâce à un héritage, Fred embarque, en compagnie de son épouse Emily, pour une croisière autour du monde. Sur le bateau, chacun fait des rencontres, et le jeune couple ne tarde pas à se déchirer…

Avec Henry Kendall, Joan Barry, Percy Marmont

Hitchcock raconte qu’en compagnie de son épouse et scénariste Alma Reville, il fit une croisière pour préparer l’écriture et le tournage. L’exercice semble avoir été profitable. L’exotisme et son ivresse, ses désillusions aussi sont en effet au cœur de ce film. Exotisme social pour ce couple d’employés qu’un héritage rend soudain riche. Exotisme géographique – qui annonce l’épisode marocain de L’Homme qui en savait trop –, puisque la croisière où ce couple s’embarque les mènera jusqu’à l’est de Shanghai, comme le dit le titre français. Et exotisme amoureux, puisqu’aussi bien elle que lui iront voir ailleurs, avant de se décider à rentrer à la maison. Tout est déguisement et dépaysement, faux-semblants, dans ce film où ne manque même pas un bal costumé, vingt ans avant celui de La Main au collet.

Emmanuel Burdeau

Les membres d’une prestigieuse famille britannique font chanter un industriel pour l’obliger à leur revendre un terrain sur lequel il prévoit d’implanter une nouvelle usine…

Avec Edmund Gwenn, Jill Esmond, John Longden…

Au centre de ce film il y a d’abord le génial Edmund Gwen, qu’Hitchcock retrouvera dans Mais qui a tué Harry ? Il y a aussi, chose rare chez le cinéaste, surtout à cette époque, une gravité presque constante. C’est qu’il s’agit d’opposer deux mondes, deux époques, deux visions de l’Angleterre au début du XXème siècle. Et c’est qu’entre deux maux, les menées agressives de l’affairiste joué par Gwen d’une part et la morgue old school de ses nobles ennemis d’autre part, Hitchcock hésite à choisir. Rarement film de lui aura été aussi sombre. Nombreuses, les scènes d’affrontement verbal sont remarquables dans la caractérisation sociale et psychologique comme dans la science des déplacements dans l’espace. Quant au final, il constitue la scène la plus déchirante de cette séléction.

Emmanuel Burdeau

Juno Doyle s’occupe de ses deux enfants et de son mari, qui refuse de travailler. Elle est grandement soulagée lorsque sa fille lui annonce son mariage avec un riche avocat…

Avec Sara Allgood, Edward Chapman, John Laurie…

Adaptant une pièce de Sean O’Casey, Hitchcock se transporte dans un contexte inhabituel pour lui – l’Irlande et ses luttes – pour composer une étrange combinaison de film politique, de comédie domestique et de mélodrame familial. Le paon du titre est superbement interprété par Edward Chapman, également présent au casting de Meurtre et de The Skin Game.

Emmanuel Burdeau

Alice White est la fille d’un commerçant londonien. Son petit ami, Frank Weber, est policier. Alice s’ennuie avec Frank et rencontre secrètement un autre homme, Tracy, qui tente de la violer. En se défendant, elle le tue avec un couteau de cuisine. Quand le corps est découvert, Frank est sur l’affaire et se rend compte qu’Alice a commis le crime. Et quelqu’un essaie de la faire chanter…

Avec Anny Ondra, John Longden, Sara Allgood, Donald Calhtrop

Projeté exclusivement en version parlante.