Cosimo se fait arrêter par la police alors qu’il tente de dérober une voiture. Pour sortir de prison plus rapidement, il demande à ses complices extérieurs de lui trouver un « pigeon », quelqu’un qui prendra sa place derrière les barreaux. C’est Pepe, boxeur à la manque, qui se présente au directeur de la prison pour clamer sa culpabilité; mais celui-ci décide de les coffrer tous les deux. Abusé par une ruse, Cosimo révèle à Pepe les détails de son prochain coup, infaillible, qu’il se réserve pour sa sortie. Mais Pepe sort plus tôt que prévu et organise le casse avec les complices de Cosimo…

Une bande de branquignols se met en tête d’organiser le cambriolage du Mont de Piété, forcément foireux. Au-delà de la cocasserie, le film reflète le climat d’amertume et d’échec qui sera la marque de la comédie italienne et son refus du miracle économique. Les interprètes s’y donnent de savoureuses répliques et campent des personnages aussi drôles que pittoresques. Artisans d’un fiasco flamboyant, ces clowns pitoyables contribuent à la magie de cette œuvre charnière, inspirant autant Louis Malle pour Crackers que Bob Fosse à Broadway pour Big Deal.

– La Cinémathèque Française.

Quelques heures à Austin, Texas, un jour d’été en 1989. La caméra suit un passant puis l’autre, voyageant à travers les rues de la ville et multipliant de curieuses rencontres : jeunes excentriques, velléitaires et complotistes, personnages originaux et anticonformistes.

On retrouve dans ce deuxième long métrage le goût prononcé pour les expérimentations de Richard Linklater (la rotoscopie pour adapter Philip K. Dick dans A Scanner Darkly, tourner un film pendant 12 ans avec Boyhood, etc.), le film suivant ici le principe du marabout-de-ficelle. On suit ainsi un personnage jusqu’à ce qu’il en croise un autre, ce dernier devenant le nouveau « héros », et ainsi de suite. Cette méthode, par ailleurs exécutée avec brio, permet au réalisateur de nous montrer un panorama d’une certaine jeunesse qui lui est contemporaine, emblématique des années 90 : les slackers, littéralement « glandeurs ».

– Le Cinématographe de Nantes.

Nicolas, fils aîné d’une famille riche sous l’emprise d’une mère redoutable femme d’affaires, passe ses journées dans la grande ville voisine. Il y travaille, loin de son milieu d’origine, comme laveur de carreaux et plongeur dans un bistrot. Parfaitement lucide sur son cercle fermé de snobs cupides, il ne remarque pas du tout la bassesse de ses nouvelles relations : commerçants, petits-bourgeois, jeunes voyous. Comment cette ville va-t-elle accueillir ce fanfaron de Nicolas, nonchalant et crédule ?

Adieu, plancher des vaches ! procure une joie intense, un sentiment d’euphorie qui persiste longtemps après la projection. Peut-être parce que ce film oublie d’en imposer et de s’imposer, qu’il laisse son spectateur libre de choisir ce qu’il veut dans la vaste fresque qui lui est proposée, libre de rêver à d’autres raccords et d’autres collisions, d’imaginer à sa guise d’autres possibles et d’autres combinaisons, libre aussi de laisser quelques données pour mieux en prendre d’autres.

– Les Inrockuptibles

Rika, une assistante sociale, se rend dans une maison, sur laquelle pèse une malédiction, pour s’occuper de Sashie, une vieille dame alitée. Elle y découvre un petit garçon enfermé dans un placard, avant d’être agressée par un esprit malfaisant. Quelques jours auparavant, Hitomi, le fils de Sashie, s’était également fait attaquer par le spectre après avoir été témoin de l’apparition du même petit garçon. Lorsque la sœur d’Hitomi débarque à son tour, elle découvre une Rika en état de choc. Intervient alors Toyama, un policier chargé d’enquêter quelques années plus tôt sur la tragédie qui a secoué cette demeure maudite : un homme y avait tué sa femme, et leur jeune fils n’a jamais été retrouvé…

Phénomène du cinéma d’horreur japonais, Ju-on : The Grudge a pris toute la planète cinéphile par surprise. Une malédiction née de la haine. Lorsqu’une personne meurt avec un sentiment de rage noué au cœur. La malédiction se transmet à tous ceux qui pénètrent les lieux où se déroula le drame originel. Plusieurs histoires inextricablement liées. Plusieurs époques. Plusieurs drames qui trouveront tous la même résolution.

– Potemkine, distributeur de films et éditeur vidéo.

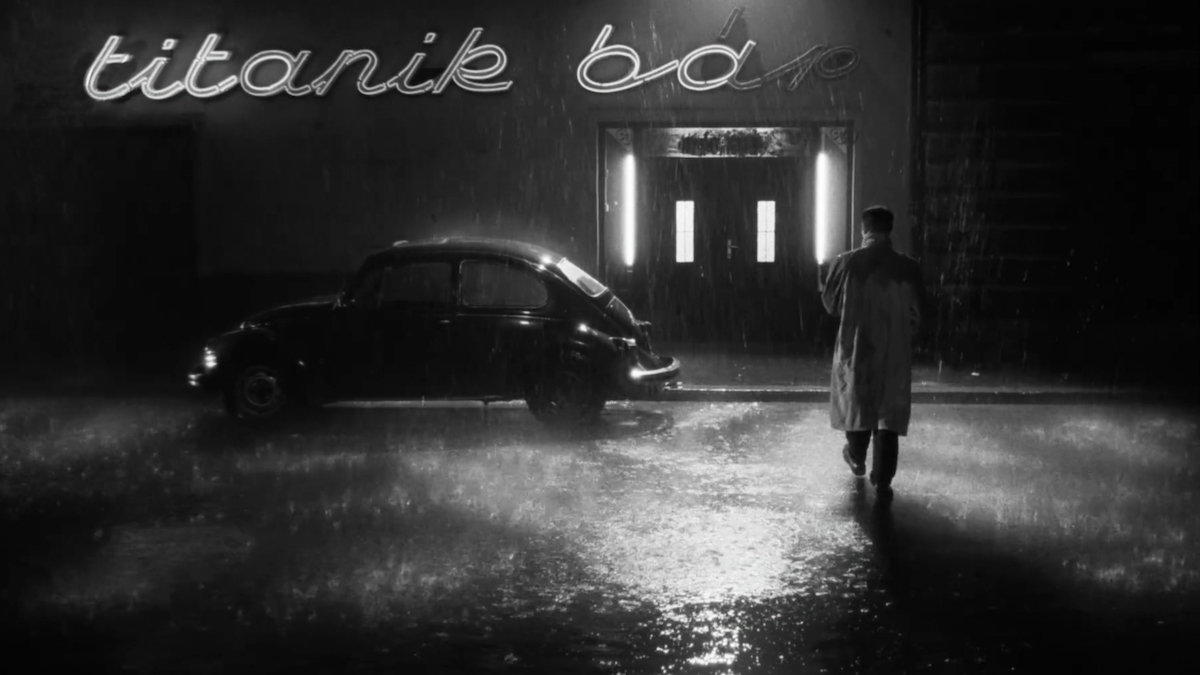

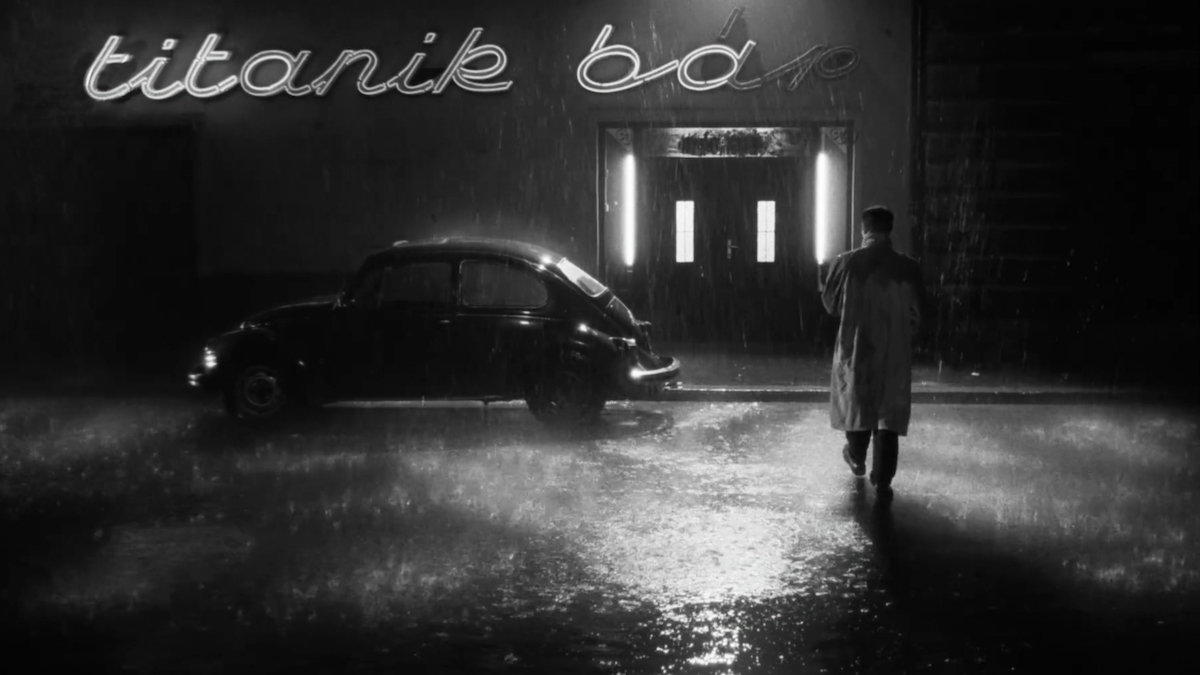

Karrer vit depuis des années coupé du monde. Il passe ses journées à errer dans la ville désœuvrée, sous la pluie battante, et à observer ses habitants. Le soir venu, il se rend au Titanik Bar où se produit une séduisante chanteuse avec laquelle il entretient une liaison. Lorsque le tenancier du bar, Willarsky, lui propose de convoyer de la drogue afin de gagner un peu d’argent, Karrer lui suggère à la place d’employer le mari de la chanteuse. Il compte profiter de l’absence de ce dernier pour passer un peu de temps auprès de sa maîtresse…

Première partie de la « trilogie démoniaque » (avant Sátántangó et Les Harmonies Werckmeister), Damnation marque un tournant dans l’œuvre de Béla Tarr. L’auteur y fait son entrée dans ce qu’il nomme la part « cosmique » de son cinéma. Il abandonne les couleurs expressionnistes de son précédent opus, Almanach d’automne, et revient au noir et blanc dont il fait un élément fort de sa nouvelle esthétique. Damnation nous présente quatre personnages, des êtres solitaires et souvent veules. Ainsi, le principal d’entre eux, Karrer, ne parvient pas à conquérir son amante ni à agir pour s’enrichir, mais trahira beaucoup. Pourtant l’intrigue n’intéresse que peu Béla Tarr, il la relègue au second plan. Le décor joue désormais un rôle clé dans son cinéma, tout comme les fameux plan-séquences du film.

Nous entrons dans une sorte d’hypnose prolongée. Karrer le dit : « Je ne m’accroche à rien, mais tout s’accroche à moi ». Et sans doute est-ce, comme l’a souligné Jacques Rancière, la méthode que se donne le cinéaste : montrer un environnement qui « accroche » ses personnages. Il filme les pluies battantes, les flaques de boue, le brouillard, les murs fissurés, les terrains vagues et les plaines industrielles, des paysages dévastés. Béla Tarr invente ainsi un cinéma radicalement sensible, qui montre la déréliction d’un monde et vient hanter le spectateur avec ses charmes noirs.

– Pauline de Raymond pour la Cinémathèque Française.

A Séoul, Gang-du tient un petit snack au bord de la rivière où il vit avec sa famille, dont sa fille adorée Hyun-seo. Un jour, un monstre géant surgit des profondeurs de la rivière et attaque la foule. Gang-du tente de s’enfuir avec sa fille, mais elle est enlevée brusquement par le monstre, qui disparaît au fond de la rivière. La famille Park décide alors de partir à la recherche de la créature, pour retrouver Hyun-seo…

Baroque, terrifiant, corrosif, burlesque… Voilà toute la richesse de ce film du Coréen Bong Joon-ho, antérieur à Parasite mais lui ressemblant. Une créature formidable y sème la panique, synthèse impressionnante de tyrannosaure et de varan géant. Le mutant visqueux surgit un jour funeste du fleuve Han, en plein cœur de Séoul, dévore quelques malheureux passants sur la berge et repart avec une enfant enroulée dans sa longue queue reptilienne. La suite réclame des héros. Ceux que le réalisateur choisit partent largement perdants. Composée, entre autres, d’un jeune père ahuri et d’un oncle chômeur souvent ivre, la famille lancée à la recherche de la gamine est une tribu de branquignols.

– Télérama

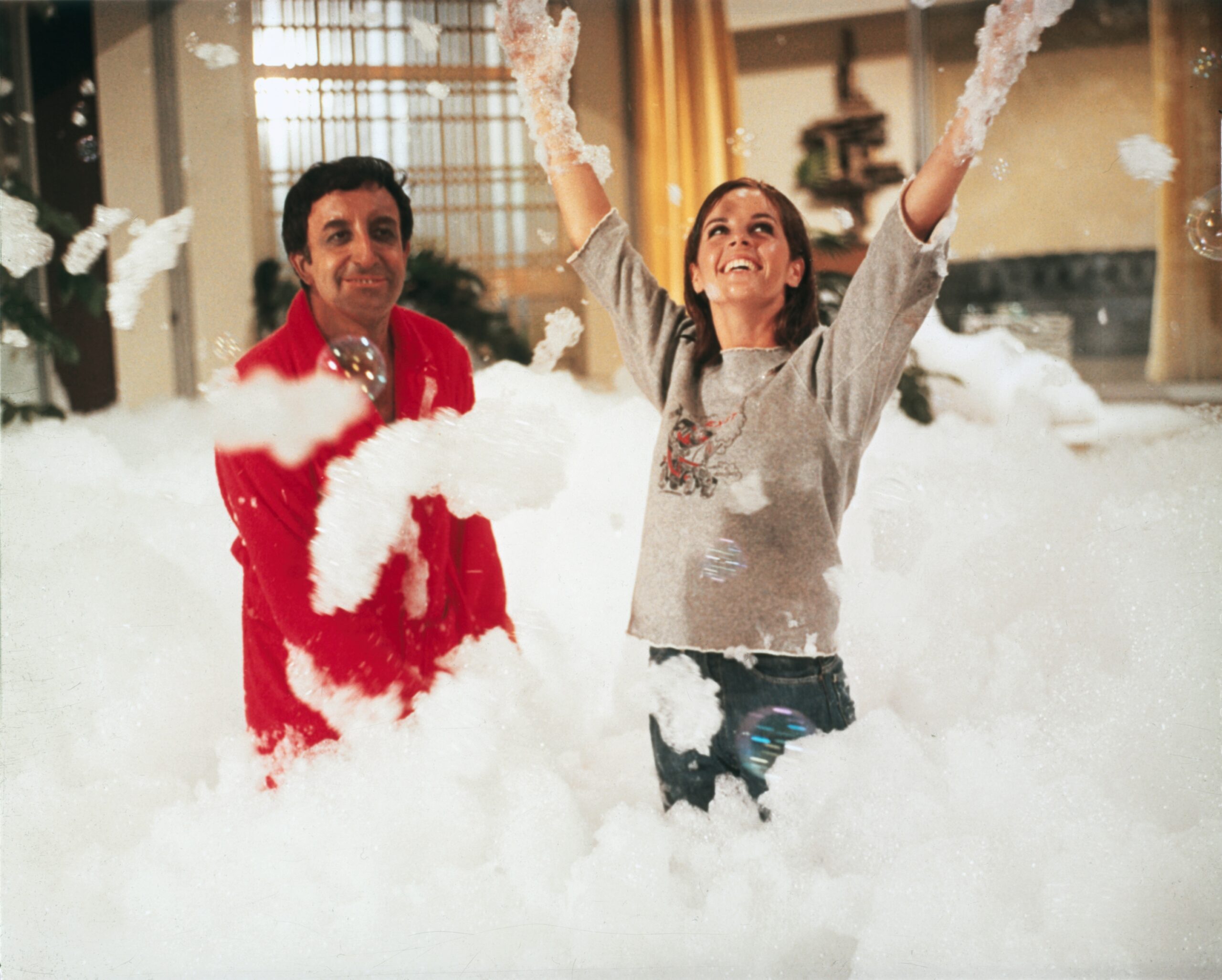

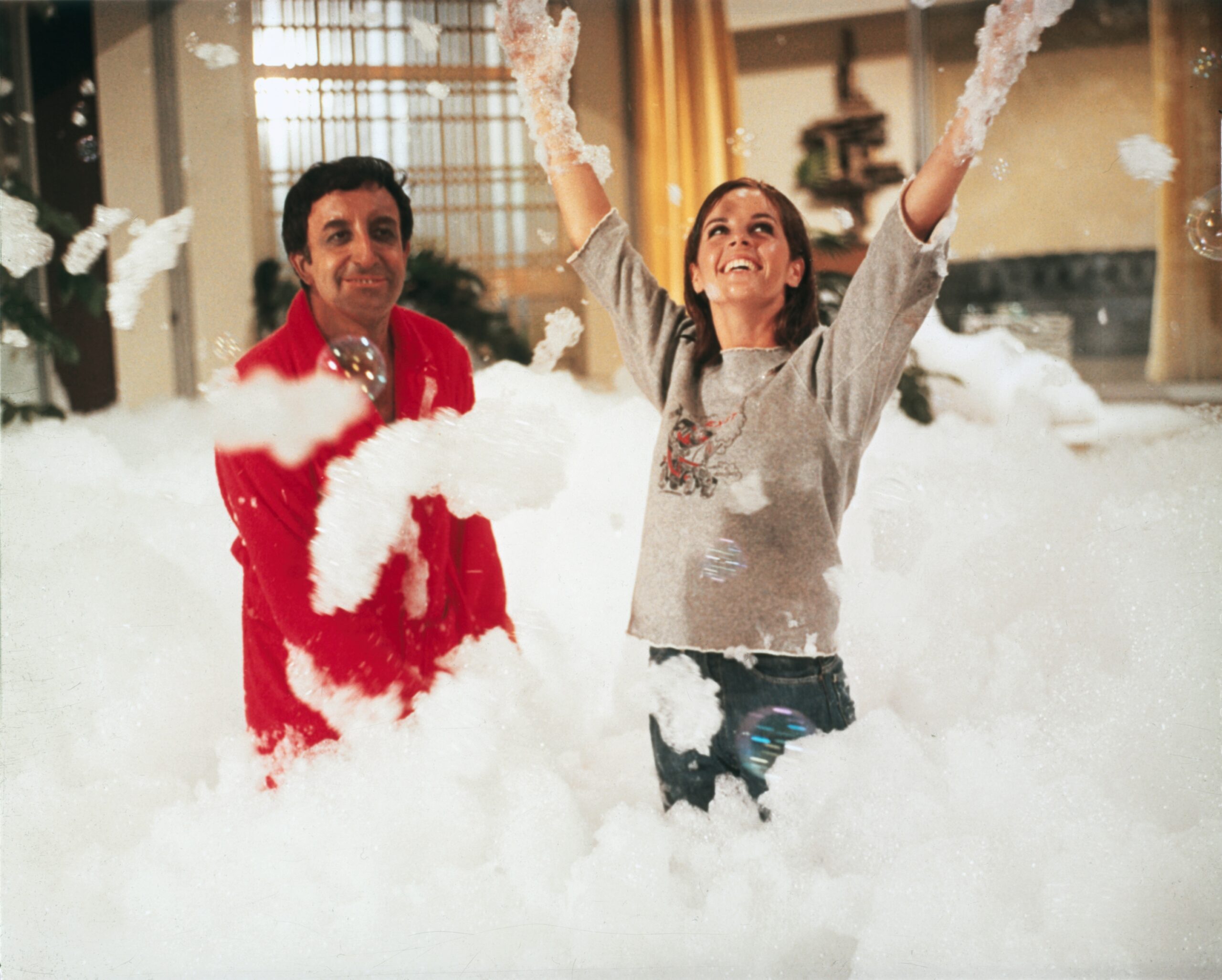

Hrundi V. Bakshi, un acteur indien, est engagé par un studio hollywoodien pour interpréter un soldat indigène dans un remake de Gunga Din. Faisant preuve d’une terrible maladresse, il fait exploser un coûteux décor. Exaspéré, C.S. Divot, le producteur, demande à ce que le nom de Bakshi soit inscrit sur une liste noire. Mais suite à un quiproquo, le comédien indien se retrouve en fait invité à la soirée annuelle du studio…

Avec sa mine de benêt endimanché, sa voix de dindon en mue, sa démarche de patineur éméché, Peter Sellers dévore le film comme un frénétique feu de Bengale.

– Télérama

Un jour, Rango échoue par hasard dans la petite ville de Poussière, dans l’Ouest sauvage, où de sournoises créatures venues du désert font régner la terreur. Contre toute attente, notre caméléon, qui ne brille pas par son courage, comprend qu’il peut enfin se rendre utile. Dernier espoir des habitants de Poussière, Rango s’improvise shérif et n’a d’autre choix que d’assumer ses nouvelles fonctions. Affrontant des personnages plus extravagants les uns que les autres, Rango va-t-il devenir le héros qu’il se contentait jusque-là d’imiter ?

Avec les aventures de ce caméléon mégalomane, Gore Verbinski rappelle qu’il n’est pas un faiseur de blockbuster interchangeable, mais un cinéaste. Son film manie le second degré et l’ironie avec un mordant qui n’entrave jamais ni sa sincérité, ni sa bonne humeur.

– Ecran Large

Un cancre invétéré, Ferris Bueller, convainc sa petite amie et son meilleur ami hypocondriaque (dont le père a une Ferrari) de sécher les cours pour aller passer la journée à Chicago. Pendant qu’ils font les 400 coups dans la grande ville, le proviseur et la soeur de Ferris tente, chacun de leurs côtés, de prouver aux parents que leur fils est un cancre et qu’il a séché.

La couleur est vive, le cadre habile, le montage élégant, les mouvements chorégraphiques, et les acteurs d’une plastique parfaite – Matthew Broderick, dont on réalise ici à quel point il a été ensuite sous-exploité, incarne la grâce adolescente éclatante, une séduction irrésistible à laquelle tout semble céder avec une insolente facilité. L’espace, le temps, le film même, Ferris modèle et s’approprie tout, nous les premiers.

– Lucile Commeaux pour France Culture

Meg Altman, la trentaine, a très mal vécu la séparation avec son mari et angoisse à l’idée de devoir élever seule sa fille Sarah. Afin de commencer une nouvelle vie loin de ses craintes, Meg achète une immense et splendide maison située dans un quartier huppé à l’ouest de New York. Son ancien propriétaire y a fait construire au dernier étage une pièce de sûreté dans laquelle on peut se réfugier en cas de menace extérieure et rester enfermé de nombreux jours grâce aux provisions qu’elle contient. Cependant, Meg n’aurait jamais pensé s’en servir dès le premier soir. En effet, trois cambrioleurs, Burnham, Raoul et Junior, ont pénétré dans la maison avec la ferme intention de dérober une somme de quatorze millions de dollars cachée par l’ancien maître des lieux. Tout porte à croire que ce butin est dissimulé dans la pièce de sûreté, là où se sont réfugiées Meg et Sarah.

La production du film Panic Room, sorti en 2002, est fortement marquée par les intentions de David Fincher en matière de représentation. Issu de la publicité et du clip, cet habile technicien fait preuve d’une maîtrise assez appuyée de l’image et de sa mise en syntagmes ou en séquences. Chez Fincher, depuis ses premiers clips, la composition de l’image relève d’une acuité telle que ses cadrages léchés, ses champs dessinés avec densité et ses textures d’image illuminées par l’étalonnage numérique, éclipsent souvent des choix scénaristiques moins convaincants. Avec Panic Room, l’auteur suit cette même logique et pousse la représentation par l’expérimentation technique à un tel degré qu’il en vient à redéfinir le rôle de la caméra.

Fabien Renelli pour Critikat

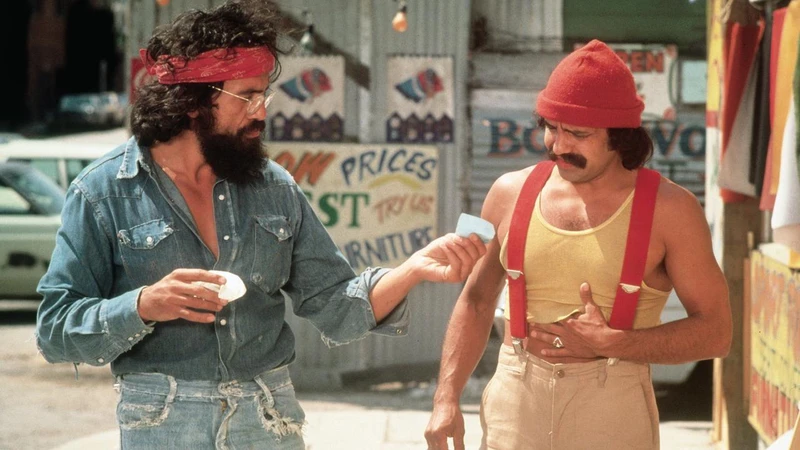

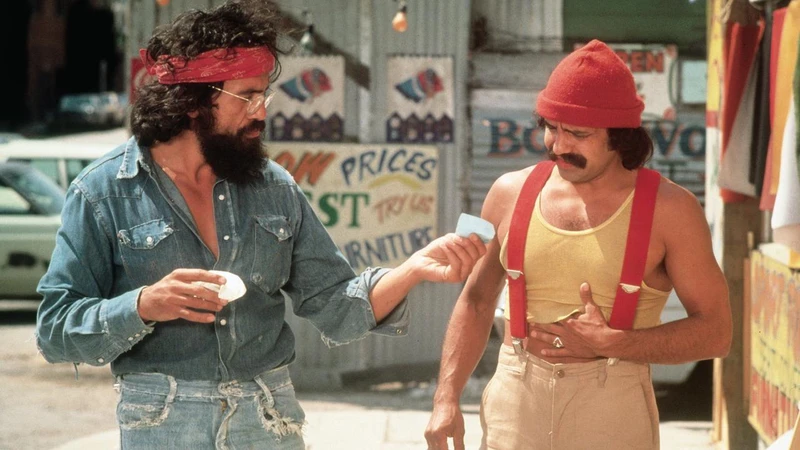

également connu sous le titre Up in Smoke.

Anthony Stoner, joueur de batterie amateur et gros fumeur de joints, fuit le domicile familial et prend la route à la recherche de marijuana. Après être tombé en panne, il rencontre Pedro de Pacas qui l’embarque dans son van direction le Mexique, à la recherche de la meilleure herbe du monde…

Deux fumeurs d’herbe invétérés s’emparent d’une camionnette au Mexique et filent jusqu’à Los Angeles sans se douter que le véhicule est rempli de cannabis… Premier long-métrage du duo culte Cheech & Chong (notamment aperçus dans After Hours de Martin Scorsese), Up in Smoke marque un tournant dans l’histoire de la comédie américaine : c’est le tout premier stoner movie, un film entièrement centré sur deux anti-héros joyeusement camés, embarqués dans une odyssée aussi absurde que fumante. Réalisé par Lou Adler (le même qui a produit le Rocky Horror Picture Show), le film capte avec humour l’esprit de contre-culture post-Vietnam, entre désillusion, contestation douce et fumette revendiquée. Avec sa BO rock psyché, ses vannes absurdes et ses punchlines devenues cultes, Un in Smoke est autant un trip comique qu’un témoignage d’une époque où les losers magnifiques prenaient le pouvoir… en riant.

Charles Tatum, journaliste sans scrupules, va exploiter un scoop. Au Nouveau-Mexique, Léo Minosa est coincé au fond d’une galerie effondrée. S’arrangeant pour être le seul journaliste sur le coup, il va persuader le shérif de choisir la formule de sauvetage la plus lente. Tatum va devenir l’amant de la femme de la victime et poussera l’hypocrisie jusqu’à devenir l’ami de Léo.

Une sorte de vision de l’enfer sur Terre, d’autant plus effrayante que n’y sont finalement décrits que des comportements que l’on aurait envie de qualifier de quotidiens, voire de naturels… (…) Une œuvre visionnaire, dérangeante, extrêmement mal comprise à sa sortie et dont le temps n’a fait qu’exalter la virulence et la pertinence du propos.

Antoine Royer, DvdClassik

Lorsque le présentateur Howard Beale est licencié après 25 ans de service en raison de son âge, il annonce aux téléspectateurs qu’il se suicidera lors de son émission d’adieu. Les dirigeants de la chaîne reconsidèrent leur décision lorsque son discours délirant entraîne une explosion des audiences.

Après son premier film (Douze hommes en colère, 1956), Sidney Lumet ne cessera jamais tout au long de sa carrière – de L’Homme à la peau de serpent (1959) à Jugez-moi coupable (2005) en passant par Un après-midi de chien (1975) – d’œuvrer au cœur de la justice des hommes en mettant autant à l’honneur des bandits débutants, des policiers intègres, des psychiatres enquêteurs, etc. En 1976, il livre sa vision du monde télévisé avec une Faye Dunaway en directrice de programmes sans scrupules, un William Holden directeur de l’information dépassé, un Robert Duvall prêt à tout pour accéder au pouvoir suprême. L’armada médiatique avec ses coups bas et ses crises hystériques en vue de garder audience et audimat reste d’une troublante actualité trente ans après sa sortie.

-Carole Wrona pour Critikat

David Locke est un reporter américain basé en Afrique. Un jour où il se rend à son hôtel, il découvre le corps sans vie d’un homme lui ressemblant étrangement dans la chambre voisine. Il décide de lui prendre son identité et de vivre une nouvelle vie qu’il espère plus passionnante, ce qui l’amènera à rencontrer une mystérieuse femme qui semble aussi perdue que lui. Ce qu’il ne sait pas, c’est que le cadavre dont il a pris l’identité était un espion au service d’un groupe terroriste…

Tourné dans la poussière de paysages isolés et désolés, Profession : reporter aborde conjointement la figure du double et l’art de la fugue. Émanation symbolique du cinéaste, le personnage de Locke/Nicholson est renvoyé dans sa quête de liberté à un questionnement métaphysique qui le conduit à un pacte faustien – le journaliste endosse l’identité et suit les traces d’un mort qui lui ressemble. Antonioni réalise là un « film d’aventures intimiste », aux thèmes profondément contemporains. Il trouve aussi matière à de nouvelles expérimentations cinématographiques, à l’image de la séquence finale, véritable prouesse technique. Une leçon de vie et de cinéma.

-La Cinémathèque Française

Katharina passe la nuit avec Ludwig, un jeune homme qu’elle a rencontré dans une soirée. Le lendemain sa maison est cernée par la police et Katharina doit subir un interrogatoire auquel elle ne comprend rien. Un journal a sensations s’empare de l’affaire.

Adaptation du roman d’Heinrich Böll – qui dénonce les mécanismes de la presse à scandale au service de l’appareil policier –, le film dépeint avec une acuité saisissante la descente aux enfers d’une honnête femme, poussée à commettre l’irréparable, dans une Allemagne de l’Ouest au système répressif brutal.

– La Cinémathèque Française

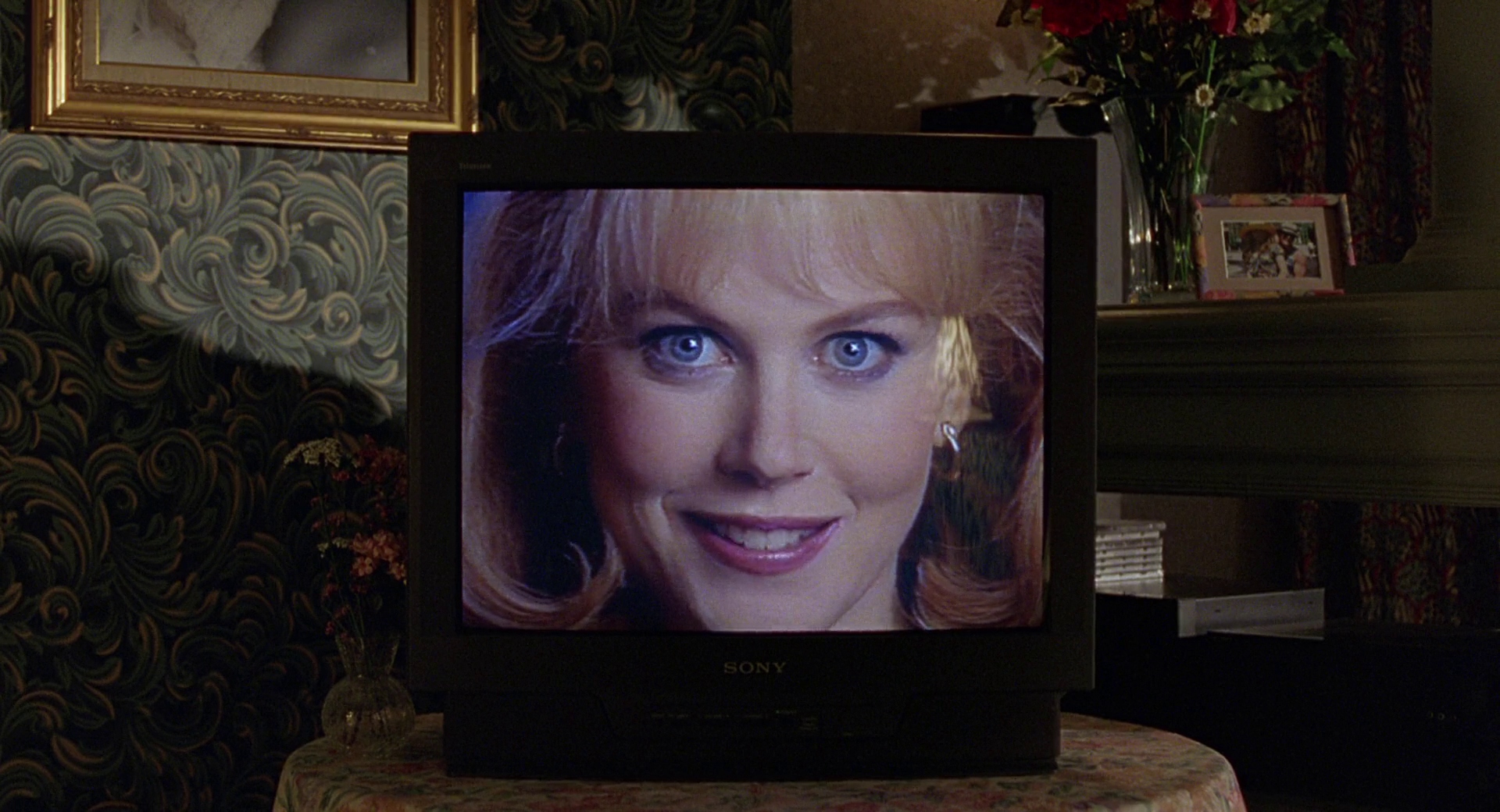

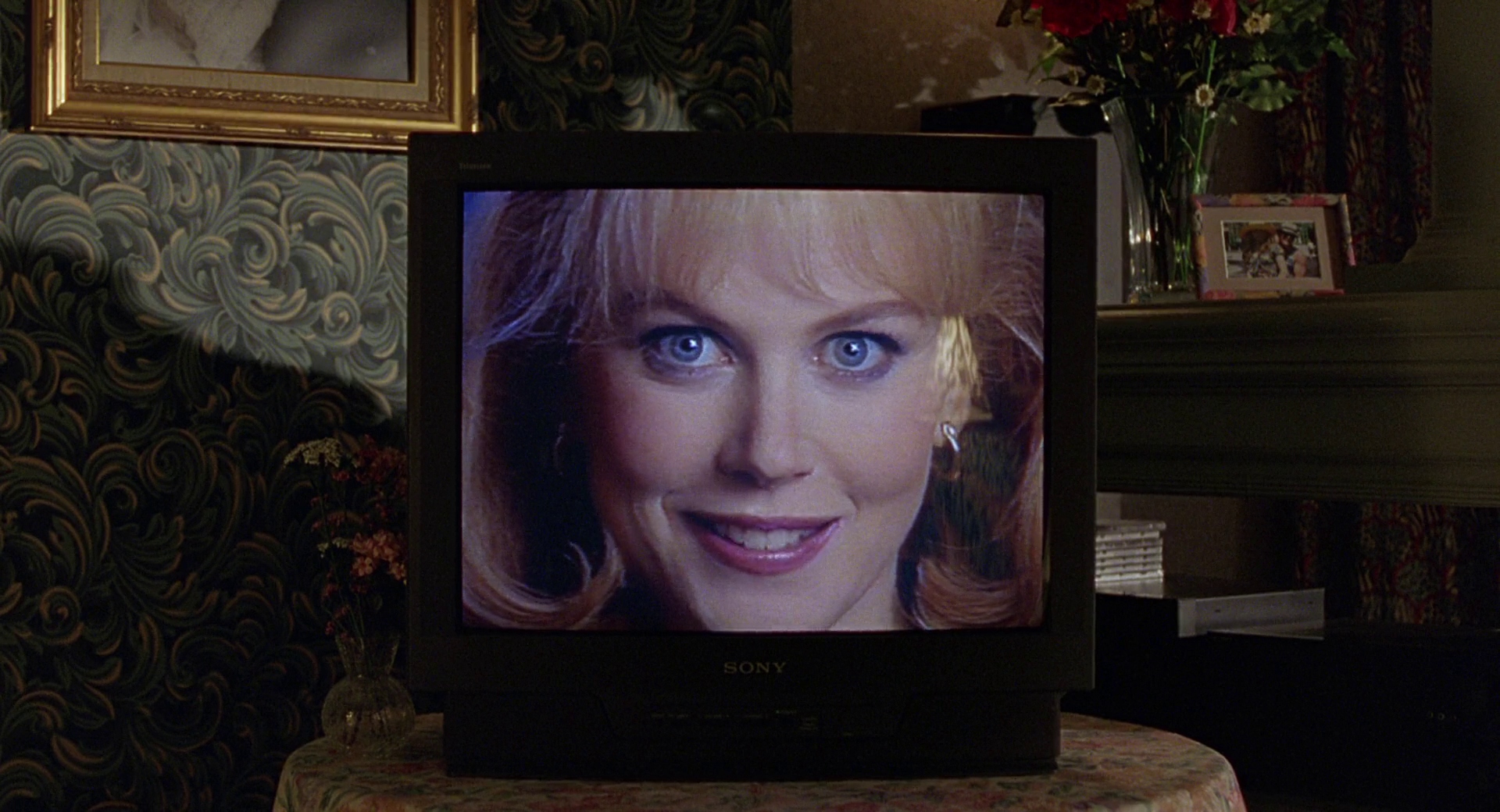

La jeune et séduisante Suzanne Stone est prête à tout pour réaliser son rêve : devenir une présentatrice vedette à la télévision. Elle a épousé Larry, qui l’aime sincèrement, avant tout pour pouvoir vivre confortablement grâce à la fortune de sa belle-famille. Quand ce dernier émet l’envie d’avoir des enfants, Suzanne décide de se débarrasser de lui. Pour arriver à ses fins, elle séduit un jeune garçon dérangé, Jimmy, et le charge de tuer son époux avec l’aide de deux de ses amis…

En acceptant la commande de Columbia Pictures d’adapter ce livre pour le grand écran, après l’échec de Even Cowgirls Get the Blues, Gus Van Sant n’imagine pas le tournant que ce long-métrage va offrir à sa carrière. Prête à tout est le film des premières fois pour le réalisateur de Drugstore Cowboy : premier film de studio, première adaptation d’un fait divers, première mise en scène d’un scénario dont il n’est pas l’auteur, premier film de genre, premier gros budget, premier gros succès. Le film va métamorphoser le cinéaste indépendant en habile artisan hollywoodien et lui offrir cette liberté, inédite dans le cinéma américain, d’osciller à sa guise entre le mainstream de qualité – Will Hunting, À la rencontre de Forrester – et le courant indé flirtant avec l’expérimental suscitant l’admiration de la critique – Psycho, Gerry, Elephant.

-Estelle Bayon pour Critikat